글_정두리(아동문학가)

쉬는 날에 뭘 할까, 하다가 제일 쉬운 일은 먹는 일이다, 는 것을 알고 푹 하는 웃음이 나왔지요. 그럼 시를 읽으며 먹는 일은 어떨까, ‘먹기’만 하는 일보다 훨씬 덜 부담되고, 조금은 나아 보이지 않을까 했지요. 나아 보이기만 했을까요? 시를 읽는 날은 먹는 일을 미루고도 종일 기분이 좋았답니다.

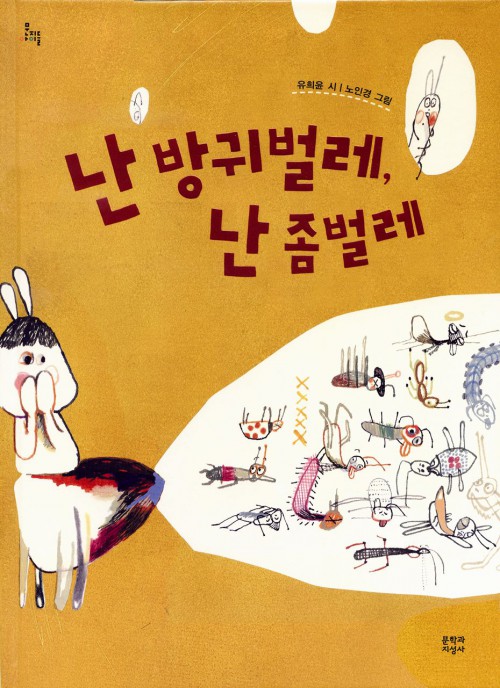

혹, 방귀벌레나 개개비와 대벌레를 본 적이 있나요? 강아지풀 중에 대장강아지풀이 있다는 것은요? ‘무슨 벌레 이름을 불러 대냐’고요? 아, 벌레 이름 몰랐어도 상관없는 일이에요. 오늘 제가 소개하는 시집을 펼치면 시와 그림이 어울려 그들을 새롭게 만날 수 있을 테니까요 water bouncy castle.

옛날 옛날에

벼룩의 간을 내먹는 놈이 있다는

무서운 소문이 돌았대.

“우리 간을!”

벼룩들은

머리끝까지 화가 치솟아

펄쩍펄쩍 천장 닫게 뛰었대.

벼룩들이

펄쩍펄쩍 뛰게 된 건

그때부터래.

-「벼룩」 전문

벼룩이 간을 빼앗기지 않으려고 벼룩들이 방방 뛰었다지요? 여치가 말을 하고 대숲에 숨어사는 대벌레며, 여럿을 소개할 수 없어 어쩌지요? 이렇게 시를 읽으면 깨알 재미가 있다는 것을 알게 해 주는 22편의 시가 있는 유희윤 시인의 시 그림책 『난 방귀벌레, 난 좀벌레』를 추천합니다. 시집의 시들은 저학년 어린이들을 위한 것이지만, 그래서 부모님들과 꼭 함께 읽어야 하는 시집이기도 합니다.

내리는 눈을 보거나, 아름다운 꽃이나 정경을 보았기에 시를 쓰게 되었다면, 그 시는 눈의 것이거나 꽃의 것이 되어야 할까요? 시인이 벌레나 곤충을 눈여겨보지 않았다면, 작은 꽃이나 이름조차 불리어 본 적이 없는 풀에게 눈길을 주지 않았다면, 이 시들은 우리 곁에 없었을 테지요.

‘아무도 놀아 주지 않는’ 나지리 여겼던 벌레들이 이제는 기운을 얻고 날개를 달아 반짝이게 만들었어요. 곤충이 없는 땅은 사람도 살 수 없는 곳이라는 걸 알고 있는 시인에 의해서 모두모두 이루어진 일이지요. 시의 밭처럼 주인의 손길을 원하는 곳이 있을까 싶어요. 그곳은 잠시 무심하면 금세 잡초가 극성으로 돋아나지요. 유희윤 시인의 근면한 시의 밭에 누가 헛발이라도 내디딜 수 있을까요? 지금 시인의 밭에 살고 있는 벌레와 곤충과 작은 꽃들에게 박수를 보냅니다.